从一个 LOGO 到一片宇宙:我的博客背景

序章:不想单调

和许多技术博客一样,我的网站最初也只有一个简单的纯色背景。干净,但略显单调。我当时想:“为什么不把我的 LOGO 放到背景上呢?”

说干就干。但一个普通的 LOGO 很难让我满意。我便给它加上了一行 CSS:filter: blur(2px);。

但谁能想到,就是这个不经意的模糊效果,让我一下子展开了无限的遐想:模糊的 LOGO 仿佛退到了屏幕深处,就好像它拥有了景深。我意识到,我想要的不是一个平面的背景,而是一个有深度的空间。

基于这个灵感,我的第一个动态背景组件 IconsBg.vue 诞生了。我不再只用一个 LOGO,而是用 v-for 生成了几十个大小不一、模糊程度各异、随机漂浮的 LOGO。为了避免在手机上造成性能问题,我还做了一个小优化:根据屏幕尺寸动态计算 LOGO 的数量。

至此,一个平面的背景,第一次拥有了三维的错觉。

![]()

.floating-icon {

...

animation: float var(--animation-duration) var(--animation-delay) ease infinite;

opacity: 0.15;

}

.dark .floating-icon {

opacity: 0.1;

}

@keyframes float {

0% {

transform: translateY(0px) scale(2.0);

}

25% {

transform: translateY(20px) translateX(20px) scale(1.4);

}

50% {

transform: translateY(-20px) scale(1.8);

}

75% {

transform: translateY(20px) translateX(-20px) scale(1.6);

}

100% {

transform: translateY(0px) scale(2.0);

}

}第一幕:飞行粒子

有了漂浮的“空间”,我总觉得还缺点什么。大腿一拍,嘿!联想到了我的研究方向——“飞行”。如果能有一些真正“飞”起来的粒子穿梭其中,那该多酷?

我知道,用 DOM 来实现大量高速飞行的粒子是一场性能灾难(虽然最后发现不用 DOM,这么多粒子一起画一样也没好到哪去)。于是,我将目光投向了 Canvas。MeteorsBg 组件应运而生。

很快,我遇到了第一个难题:如何制造流星的尾迹?

方案 A:美丽的捷径,致命的缺陷

我的第一反应是使用一种经典技巧:在每一帧用一个半透明的 fillRect 覆盖整个画布。

// animate 函数内

ctx.fillStyle = 'rgba(0, 0, 0, 0.1)';

ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);这个方法性能极高,代码简单。但它有一个致命缺陷:这个半透明的黑色蒙层,会把下方的 IconsBg 组件完全遮挡住。为了让两个背景共存,此路不通。

方案 B:视觉的胜利,性能的噩梦

我转向了第二个方案:让 Canvas 背景完全透明,然后为每个流星维护一个历史位置数组 trail,在每一帧手动把所有历史点都重绘一遍。

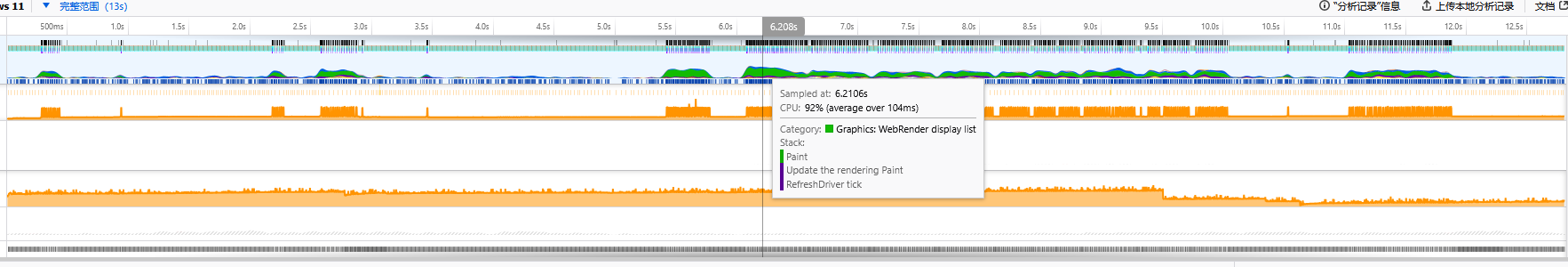

视觉上,我成功了。两个背景完美地叠加在一起。但当我打开浏览器性能分析工具时,那可太吓人了。

CPU 占用率飙升!

其实想想原因很简单:假设我们有 30 颗流星,每个尾迹长度为 50,那么每一帧动画,我们需要执行 30 * 50 = 1500 次绘制调用。在 60fps 的刷新率下,这意味着每秒超过 9 万次的绘制指令!我的网站背景变成了一个不折不扣的“CPU 杀手”。

第二幕:幽灵辉光

我必须寻找一个既高性能、又不遮挡背景的终极尾迹方案。我把目光投向了 Canvas 的高级 API:globalCompositeOperation。

通过设置 ctx.globalCompositeOperation = 'destination-out',我可以用半透明黑色“擦除”画布上的像素,从而在保持背景透明的同时制造尾迹。性能问题似乎迎刃而解。

但很快啊,我就发现这东西不对劲,很丑,而且跟幽灵一样。

首先,是辉光。shadowBlur 产生的辉光效果无法被干净地擦除,在画布上留下了一道道很难看的色带。

接着,是幽灵。即使去掉了辉光,destination-out 操作本身也会在某些浏览器上留下半透明的轨迹。

这让我意识到,在单一画布上,我无法同时实现“高性能”、“透明背景”和“没有毛病”这三个目标。

第三幕:返璞归真

我重新打开了那个因为性能太差而被我废弃的 V1.0 版本代码。CPU 占用率高的原因真的是“绘制次数太多”吗?

其实想想,真正的问题在于,我对绘制过程的控制还不够精细。 我之前的代码只是简单地把所有尾迹点画了一遍,而没有去区分“尾迹”和“头部”应有的不同视觉表现。

这一次,我决定放弃所有花哨的技巧,只使用 Canvas 中最基础、最核心的一个属性:globalAlpha,即全局透明度。我要像一个古典画家那样,精确地控制每一笔的浓淡。

最终的 animate 函数迎来了它的重生。

核心思想:分离绘制,精确控制

我的新策略是,在同一个循环里,通过实时改变上下文(ctx)的状态,来为“尾迹”和“头部”应用完全不同的绘制规则:

// animate 函数的核心循环

meteors.forEach(meteor => {

// ... 物理位置更新代码 ...

// --- 绘制阶段开始 ---

// 步骤1:绘制尾迹

ctx.shadowBlur = 0; // 关键!告诉画布:接下来画的尾迹,我不要任何辉光。

meteor.trail.forEach((pos, index) => {

// 尾迹的亮度不仅和位置有关,还和流星速度有关!

const opacity = (index / METEOR_CONFIG.TRAIL_LENGTH) * meteor.speed;

ctx.beginPath();

ctx.arc(pos.x, pos.y, /* ... */);

// 像画家一样,为每一小段尾迹设置精确的透明度

ctx.globalAlpha = opacity * 0.1;

ctx.fill();

});

// 步骤2:绘制头部

// 关键!在画头部之前,立刻恢复画笔的透明度和辉光

ctx.globalAlpha = meteor.opacity; // 恢复为头部应有的不透明度

ctx.shadowBlur = 2 * meteor.radius; // 重新开启辉光

ctx.beginPath();

ctx.arc(meteor.x, meteor.y, /* ... */);

ctx.fillStyle = meteor.color;

ctx.shadowColor = meteor.color;

ctx.fill();

});尤里卡!

当我写完这段代码并刷新页面时,我知道我找到了最终的答案。

- 性能回来了:通过关闭尾迹的

shadowBlur,我移除了每一帧中最大量的、最耗费性能的模糊计算。性能火焰图恢复了平稳。 - 瑕疵消失了:因为我完全放弃了

globalCompositeOperation,那些恼人的“辉光色带”和“幽灵划痕”也随之烟消云散。 - 细节更丰富了:我还加入了

* meteor.speed这个小细节,让流星在加速时尾迹更亮,减速时更暗,赋予了动画更真实的物理感。

我没想到,兜兜转转,最终的解决方案竟然躺在最开始的角落里。通过回归基础,精细地控制每一次绘制的上下文状态,我最终在性能、视觉效果和代码简洁性之间,找到了那个完美的平衡点。

终章:意外之喜

在解决了所有技术难题后,我开始享受这个背景。

实际上,在调试时,我偶然发现,那个被设计用来追踪鼠标的粒子,由于物理惯性的作用,并不会呆板地贴在光标上,而是在附近形成漂亮的轨道,像一颗围绕恒星旋转的行星。

我突然意识到,我不应该“修复”这个行为,而应该拥抱它。

于是,一个彩蛋诞生了。

我不想在这里揭晓谜底,但我可以给每一位访客一个提示:请花些时间,仔细观察那些划过你屏幕的粒子。 你可能会发现,其中有一些似乎与其他所有粒子都不同。

为了让这个体验更完美,我还加入了两个最后的优化:

- 自适应频率:这保证了性能的始终如一。

- 失焦暂停:当你切换到其他浏览器标签页时,背景中非必要的动画会悄然暂停,为你节省宝贵的电量和CPU资源。

结语

从一行 filter: blur(),到一个拥有复杂成长机制、自适应性能、还藏着彩蛋的动态宇宙,这次探索之旅充满了挑战和惊喜。

有时候最棒的创意,就来自于对一个微小细节的深入探索,以及在遇到问题时,那份不断追问“为什么”和“有没有更好的办法”的执着。我还挺喜欢我的完美主义。

我也希望你喜欢这片为你而下的流星雨。